exibart.es entrevista: Antonio Gagliano y Verónica Lahitte, ‘el desierto nunca es un desierto’

Entrevistas

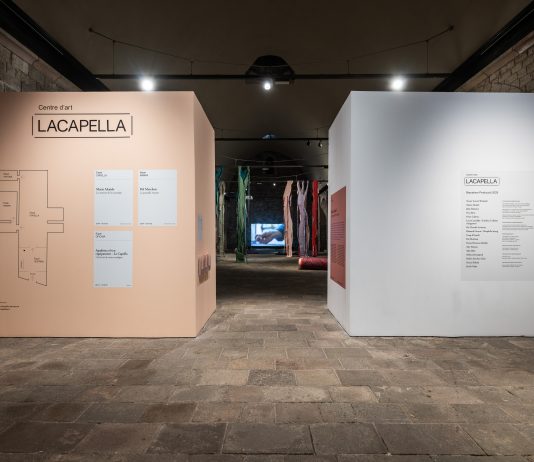

El pasado 27 de junio se inauguró en Barcelona la exposición Fabular paisatges, desplegada de manera simultánea en el Pabellón Victòria Eugènia y en el Palau Moja. Comisariada por Manuel Borja-Villel, Lluís Alexandre Casanovas Blanco y Beatriz Martínez Hijazo, la muestra propone repensar el papel del museo en el presente y situarlo como un espacio capaz de abrirse a su entorno y a las memorias que lo atraviesan. El título remite, precisamente, a la voluntad de ensayar nuevas formas de narrar y habitar el mundo.

En el Pabellón Victòria Eugènia, las obras reflexionan sobre el legado de las exposiciones universales celebradas entre finales del siglo XIX y principios del XX, así como en su impacto en la representación del mundo. El paisaje, el colonialismo y la identidad son algunos de los ejes centrales.

En este marco, tuve la oportunidad de conversar con Antonio Gagliano (Córdoba, 1982) y Verónica Lahitte (Buenos Aires, 1980), artistas participantes de la exposición. El diálogo recorre sus procesos de investigación, sus métodos de trabajo y la forma particular en que abordan los materiales y las violencias que atraviesan el presente.

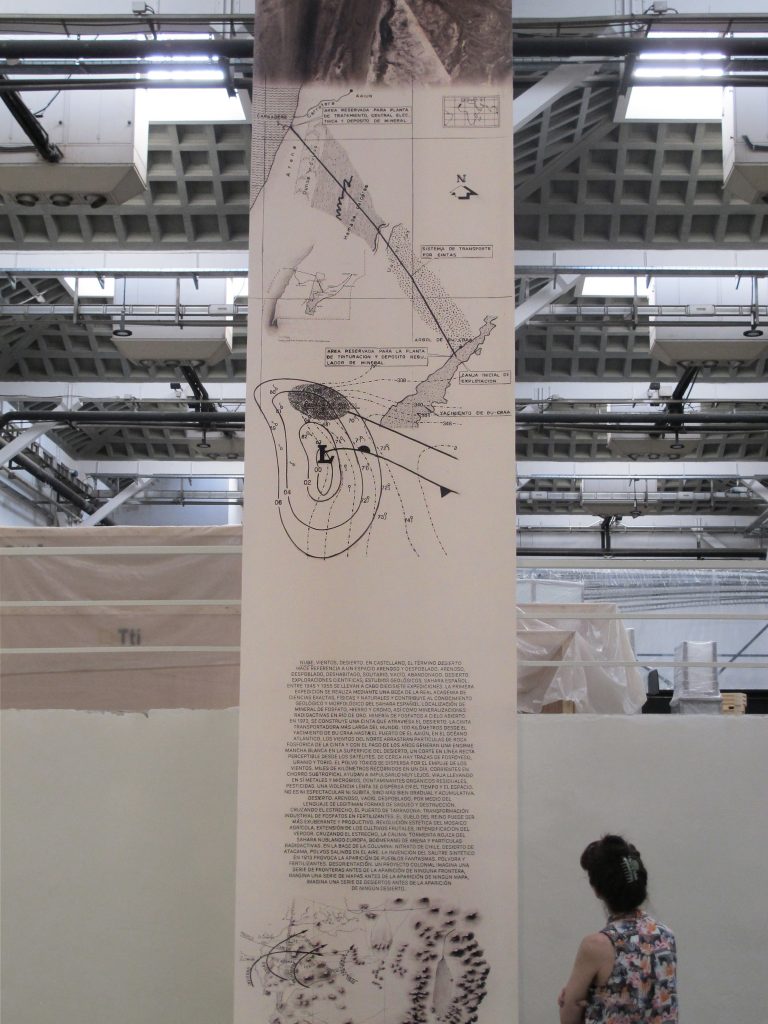

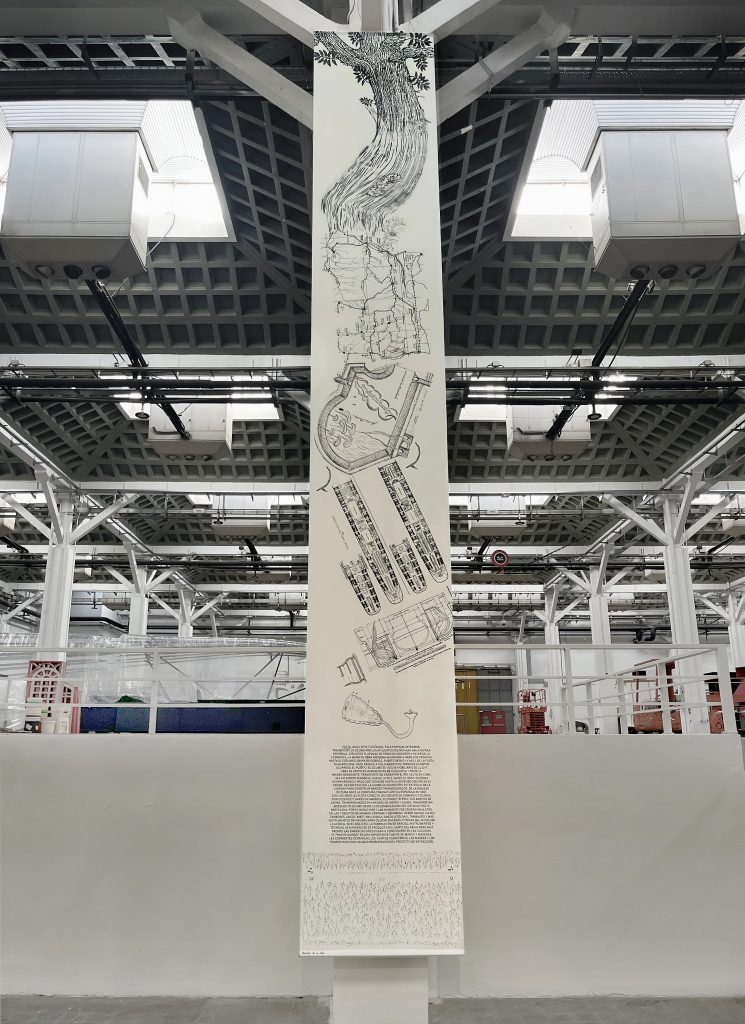

Su trabajo Hierro y mercurio (2025), una comisión específica, establece un diálogo directo con los temas y materiales que atraviesan la exposición. La instalación se compone de cuatro columnas y once notas al pie —dispuestas en el espacio como contrapuntos de otras obras—, generando una trama de resonancias. A partir de materias primas como la caoba, el okumé, el hierro, la plata, el mercurio o los fosfatos, los artistas reconstruyen trayectorias históricas que, desde el siglo XV, han sostenido un sistema extractivo y de acumulación sin límites.

VICTORIA SACCO: Para comenzar, quisiera preguntarles por algunos aspectos metodológicos y procesuales. Los textos de la obra sitúan una serie de acontecimientos, lugares y materias primas, y mencionan el siglo XVI como un momento en el que se diseña un plan colonial. ¿Cómo se produce esa delimitación? ¿Y cómo fue el proceso de producción de la obra?

VERÓNICA LAHITTE: En principio trabajamos la relación entre España y las que eran sus colonias en los siglos XIX y XX, hicimos foco en ese periodo. Después surgieron los saltos temporales hacia el siglo XV, y especulaciones sobre el futuro. Y, en términos espaciales, trabajamos fundamentalmente sobre Guinea española, el Sáhara español, el Rif, América latina y el Caribe.

ANTONIO GAGLIANO: Fue un proceso largo porque conocíamos menos la etapa colonial africana y hubo que empaparse de esos materiales, leer, conversar, comprender. Después, de forma bastante natural, empezamos a encontrar resonancias con episodios que conocemos mejor de la historia de Cuba, Chile o Argentina, y con el tiempo todo empezó a entretejerse: la riqueza de un lugar se trasladaba a otro, acontecimientos en un sitio parecían repetirse siglos después del otro lado del océano. Esa trama fue de a poco tomando forma, como una urdimbre. Creo que, en términos generales, el marco temporal y espacial del proyecto se ciñe bastante al trazado imperial de España al ocupar ciertos territorios, y a los siglos en los que eso ocurrió.

VS: Y está presente el hilo conductor de las materias primas, que conecta los sitios.

AG: En el proceso de investigación comisarial ya aparecía, desde el comienzo, una serie de materiales identificados por el equipo como relevantes. En esa constelación de materiales, geografías y tiempos, surgía el okumé de Guinea, una madera deforestada masivamente y sin ninguna consideración hacia las poblaciones locales. Aparecía también el hierro extraído de los montes de Uixán y Axara en el Rif; y un tercer caso, los fosfatos del Sáhara español. Empezamos entonces a indagar esos materiales en sus contextos específicos: cómo era el proceso técnico, logístico, y las infraestructuras necesarias para extraerlos, moverlos, procesarlos. Tratamos de entender en qué se transformaban, porque la trayectoria vital de esa materia la iba modificando.

Encontramos, por ejemplo, que buena parte del hierro extraído de los túneles del Rif viajaba a un cargadero de minerales construido especialmente para eso en el puerto de Melilla. Una vez en la otra orilla, cruzaba toda la península en tren hasta los Altos Hornos de Vizcaya, donde se generaba una aleación con carbono para convertirlo en acero. La trazabilidad completa de ese acero es hoy más difícil de reconstruir, pero no es difícil imaginar su contribución a levantar o robustecer los tejidos industriales de las ciudades españolas.

En estas resonancias materiales también buscamos paralelos con Latinoamérica. Allí, una de las historias más contadas sobre los metales es el vaciamiento de plata en las minas de Potosí. Leyendo documentos del Archivo de Indias, nos sorprendió encontrar menciones a la importancia estratégica del mercurio, un metal del que nunca habíamos oído hablar como parte de esas historias y que resulta ser un gran articulador de la extracción de la riqueza andina. Es un «compañero» del proceso de amalgamación de la plata, fascinante en su materialidad líquida y blanda, e increíblemente tóxico.

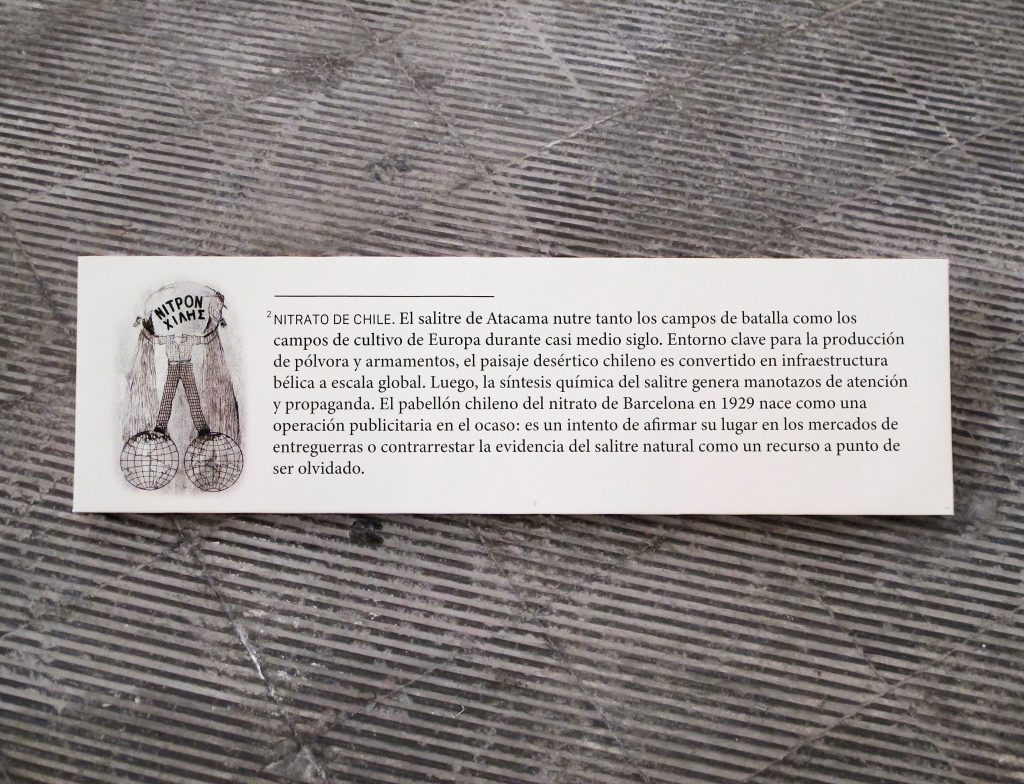

Ese tránsito o salto del hierro al mercurio es representativo de las resonancias materiales que recorren la pieza. Ocurre también con el okumé en Guinea y la caoba en Cuba, o con los fosfatos del Sáhara y los nitratos del desierto de Atacama en Chile. Son operaciones de montaje desprovistas de ficción, que a veces son elípticas o poéticas, y proponen conexiones planetarias que tampoco se presentan argumentadas del todo.

VS: Es muy interesante la cartografía que configuran, desde la imagen y la palabra. Tengo presente la escena descrita en el texto en la que se menciona cómo los troncos son acompañados a nado por mano de obra indígena a través de los circuitos fluviales. Los textos están llenos de imágenes —más allá de los dibujos— que atraviesan esa transformación casi como un drenaje. Esa misma columna comienza con un árbol que, en su transformación, parece también drenar.

VL: Sí, el tronco que se ubica arriba de esa columna —un tronco de caoba— tiene brotes y hojas de okumé. Ese tronco se convierte en un río, y el río desemboca en un mapa hidrográfico que mezcla los ríos de Cuba con los de Guinea. En medio de ese mapa, se incluyen, muy pequeños, croquis de concesiones forestales en Guinea continental para la deforestación masiva de los bosques de okumé. Abajo aparece un diseño del puerto de Barcelona del siglo XVIII, donde se recibirán, años más tarde, los troncos gigantes. Y más abajo, el naufragio de una fragata y la descomposición lenta de sus maderas por las plantas del fondo del océano.

Todas estas imágenes las fuimos recolectando en el proceso de trabajo, pero el momento de articularlas fue bastante intuitivo. En este caso, nos metimos a fondo en el material y, después de abordarlo, empezamos a establecer conexiones que no tenían por qué ser fijas ni predeterminadas, ni limitarse a unos pocos lugares o paisajes. Se abrió un mapa en el que fuimos trazando vínculos que, muchas veces, no tenían que ver con algo lógico o esperable.

AG: Y respecto a las imágenes, sí, utilizamos a menudo imágenes hechas de escritura, que bien que recuerdes esa escena del arrastre de la corriente. Durante muchos años, la caoba de Cuba fue un suministro estratégico de la corona para la construcción de barcos. Cuando estudiamos el funcionamiento de todo esto encontramos que los troncos viajaban por los ríos acompañados en ocasiones por personas entrando y saliendo del agua, en condiciones obviamente abusivas. Lo mismo ocurría en los bosques tropicales de la Guinea española. En el caso de Cuba, la madera finalmente llegaba a los astilleros donde era transformada en naves y embarcaciones. Sabemos también que con la riqueza generada en Cuba se fundó la Compañía Transatlántica Española, que años después comenzaría a cubrir toda la red de transporte marítimo del imperio, llegando hasta las islas en Filipinas, incluyendo los tramos de carga de Guinea española a Barcelona y transportando, otra vez, enormes cargamentos de madera.

Descubrir estos circuitos de flotación y entender cómo narrarlos es un proceso que requiere tiempo. Durante la investigación suelen aparecer imágenes alucinatorias que van y vienen, y mientras el trabajo avanza algunas de esas imágenes persisten, siguen ahí, y esa obstinación tiene que ver con que logran de alguna manera retener algo importante.

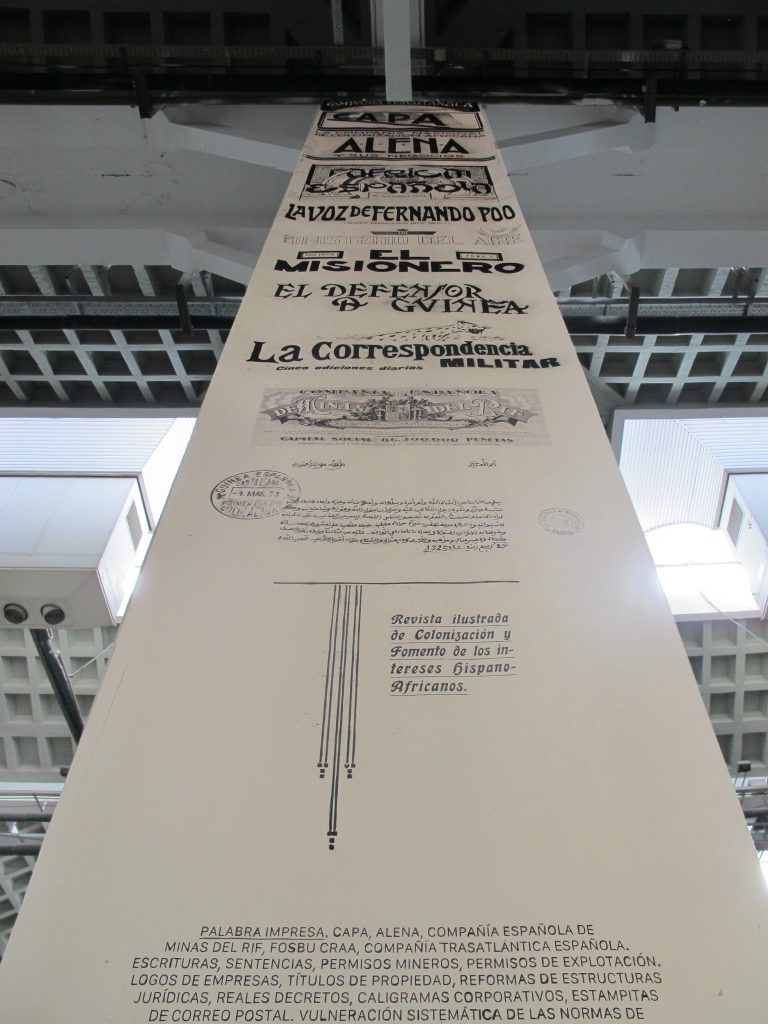

VS: En el texto aparecen reformuladas poéticamente distintas cuestiones: conceptos teóricos, citas o apropiaciones e imágenes. Mencionan, por ejemplo, los estudios geológicos del Sáhara y dibujaron la gráfica de empresas como Alena (Compañía Nacional de Colonización Africana) y Capa (Compañía Anónima de Productos Africanos). Vuestro proyecto atraviesa muchos elementos que están presenten en la exposición y se entrecruzan, activando un archivo muy amplio. ¿Cómo lo abordaron? ¿cómo lo conformaron?

VL: Por un lado, trabajamos con mucha bibliografía y material documental que es el que se aborda en la exhibición (y que nos hicieron llegar las curadoras) y, por otro lado, le dimos continuidad a un proceso de investigación que tenemos en marcha hace tiempo y que vamos activando a nuestro ritmo. Fue principalmente mezclar archivos, hacer preguntas, armar constelaciones.

AG: Diría que en general nos interesa llegar a las fuentes primarias sin tesis previas, consultarlas sin ideas preestablecidas. El encuentro con los documentos es a veces un intento de zafarse de los sistemas de verificación de la academia —no dejarnos tutelar por esos criterios—, y evitar también que el proceso nos devuelva a un lugar ya conocido…

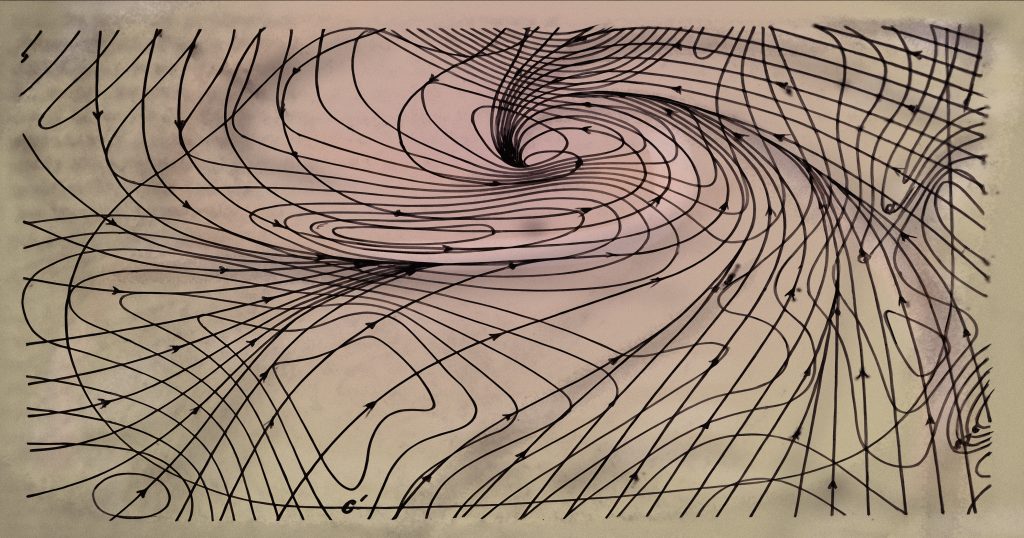

VL: Y, en el proceso de trabajo, siempre está ese momento de hablar en un idioma que ni nosotrxs mismos entendemos, algo así como «tengo una sensación». Al principio, conversábamos sobre cuestiones que no son el tema central del proyecto, pero que lo atraviesan, que quizá vienen de trabajos anteriores o comenzaron a surgir en este. Pienso, por ejemplo, en las diferentes escalas: las transformaciones que se dan a nivel molecular, y las que ocurren a tiempos geológicos; o en la velocidad: el tránsito entre procesos muy lentos y otros acelerados.

Recuerdo que todas esas cuestiones estaban presentes desde el principio. Quizá en algún momento las dejamos de lado porque no eran el eje del proyecto, pero después, días más tarde, o al mirarlo ahora, las reconocemos claramente. Mucho de lo que sucede en el trabajo aparece de esa forma.

VS: Para mí, del trabajo se desprenden al menos dos conceptos: la violencia —con sus ritmos y escalas: la distinción entre violencia lenta y violencia inmediata—, y el desierto como figura. El desierto como paisaje muy específico, que a su vez conecta con la última nota de la serie1, ubicada debajo de una de las columnas, que hace referencia a Palestina dando nuevamente un salto tempo-espacial.

VL: Cuando comenzamos a trazar las rutas del okumé, el hierro y el fosfato, estuvimos atentas a la temporalidad física de los materiales, a sus procesos de transformación, y las consecuencias ambientales de los proyectos de extracción, que no siempre son visibles o tienen una temporalidad acorde a la vida humana. Hablamos de polución a largo plazo, lixiviación en los suelos, desplazamiento de partículas tóxicas, etc. Y, por otro lado, aparece en cada historia la violencia inmediata causada por las guerras, las ocupaciones, el genocidio, marcada por el ritmo acelerado de la carrera armamentística y la fiebre por la extracción de recursos. Estas dos temporalidades de la violencia, vinculadas al agotamiento y la destrucción, se entrecruzan constantemente y están provocadas por la misma lógica colonial.

En cuanto al desierto, cuando comenzamos a leer sobre el hallazgo de fosfatos en el Sáhara, la primera conexión que hicimos fue con el rol que jugaron los «desiertos» en el proceso de consolidación del estado nación argentino: la campaña del desierto en la Patagonia y la invención del desierto chaqueño. Y encontramos en los diferentes casos la misma operación: esa idea de desierto sirve para ocupar y saquear. El desierto nunca es un desierto, sino un término que justifica el saqueo. Se hacen expediciones, exploraciones, se describen los paisajes como vacíos, se intenta instalar esta figura en el imaginario colectivo y prosigue la ocupación-extracción.

La idea de las notas al pie era que dialogaran con diferentes sectores de la exposición, no solo con nuestro trabajo. Y aunque ya habíamos imaginado la narrativa completa, el montaje de la pieza fue el momento para terminar de ubicar las notas en la sala. En este caso, el vínculo se da alrededor de espacios que han sido descritos como supuestamente vacíos, el Sáhara, Atacama, Palestina. La imagen del desierto creada o empleada para legitimar matanzas y saqueos.

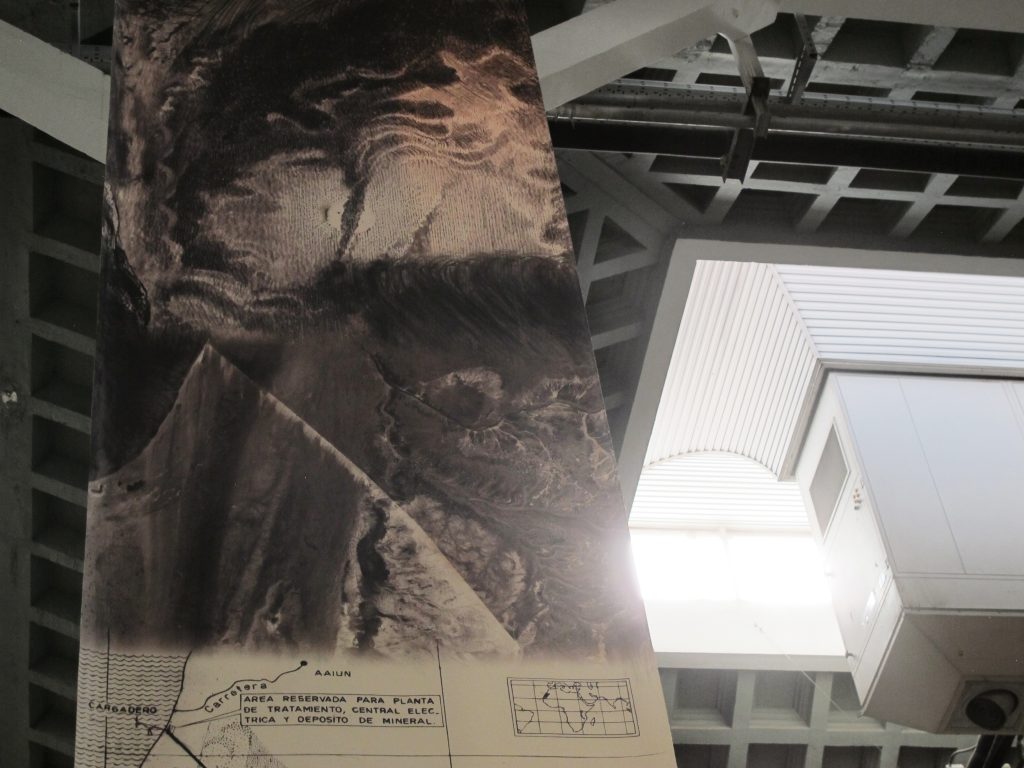

AG: Respecto al tropo de desierto, encontramos también algo bastante sintomático en relación con el paisaje. Cuando descubren la mina de fosfatos en Bu Craa, construyen una cinta transportadora de cien kilómetros que cruzaba el desierto —en su momento, la más larga del mundo— para mover millones de toneladas de material. Los vientos del norte levantaban partículas de polvo fosfático que con los años terminaron formando una mancha enorme que hoy puede verse desde el espacio: una huella blanca, altamente contaminante y tóxica, que sigue moviéndose por el arrastre del viento. En paralelo, cuando el cargamento de fosfato llegaba a la península —a las industrias químicas de Tarragona, por ejemplo— y se transformaba en fertilizante, terminaba cambiando también el color de los campos de cultivo: los volvía más verdes, casi fosforescentes. Finalmente, con el tiempo, esos mismos fertilizantes se filtraban y contaminaban los acuíferos o hacían que la estructura del suelo se degradara y fuera menos fértil, generando una nueva paleta de colores. Estas mutaciones a distintas escalas abren preguntas sobre el género pictórico del paisaje, pero también sobre un tipo de violencia lenta que, aunque igualmente grave es distinta a la de la ocupación militar. Una de sus singularidades es que necesita ser observada en un tiempo largo, desmenuzando molecularmente los paisajes, o analizando imágenes producidas desde un punto de vista exterior al planeta.

VS: Siguiendo con el tema de la violencia, me interesó la sutileza de la tensión que se produce en la manera de explicarla: a través de los dibujos en carboncillo, del texto escrito a mano…no es un «golpe seco», sino que añade otra capa.

AG: Para hacer los dibujos escogimos material de archivo que leímos, digerimos y redibujamos digitalmente para luego imprimirlo, en este caso, en grandes banderolas que redibujamos nuevamente durante dos semanas sobre el suelo, con lápices de carboncillo y litros de laca para fijar un material muy inestable. Hemos aprendido a no reinscribir imágenes de violencia que representan cuerpos que no son los nuestros, y también a usar el cuerpo como un filtro por donde hacer pasar los materiales. El tiempo de la copia es descabellado en su lentitud, tiene un punto de absurdo, pero genera una intimidad táctil —tremendamente física— con los documentos y creo que eso cataliza la posibilidad de un aprendizaje más profundo o una transformación. No inventamos nada, no hay ficción en la copia, pero sí operaciones sobre el material que nacen de esa lentitud. Y esas operaciones suelen estar destinadas a que lo que contamos sobre la violencia se exprese sin exabruptos, regulando mucho las intensidades.

En la base de la primera columna, por ejemplo, hay un mapa del desierto de Atacama. En nuestra escritura trabajamos el imaginario tóxico que rodea al desierto como una superficie despoblada, deshabitada, sustraída de vida que suele sujetarse con nomenclaturas, coordenadas y parámetros de cuantificación. En ese nuevo dibujo, borramos todos los rastros de notación técnica incluidas originalmente en el mapa. No le dimos más importancia al gesto en su momento, eso no está explicado en ningún lado, pero es una de esas pequeñas operaciones que permiten que el material se exprese como queremos.

VS: La obra tiene una dimensión sensible muy presente, resultado de todas las operaciones que realizan… Todo ello te permite acercarte y permanecer ahí: seguir leyendo, seguir intentando comprender la imagen.

AG: Creo que deliberadamente dejamos partes del trabajo que nosotros mismos no entendemos. Tiene que haber zonas inagotables, que sigan siendo un enigma incluso cuando las damos por terminadas. Si todo está planeado y no hay imágenes o textos que nos desborden, es que algo no funcionó.

VL: Y dejar esos vacíos también es darle lugar a la gente a que tenga lecturas propias como la que estás haciendo ahora…

AG: Algo que venimos trabajando desde hace mucho es entender el rol del dibujo y la escritura como tecnologías antiquísimas al servicio de estos procesos. Analizar cómo el dibujo, en ocasiones, privatiza ideas que son colectivas o comunitarias —a través de diseños de propiedad industrial, por ejemplo—, cómo facilita con bocetos la entrada al mundo de visiones de ingeniería que pueden arrasar poblaciones, o cómo la escritura organiza un compendio de leyes que termina generando incentivos para el saqueo. Nos interesa acercarnos al dibujo y a la escritura —que desde el arte se abrazan como espacios fundamentalmente expresivos y de libertad creativa— como tecnologías capaces de producir desastres. Por supuesto, es una mirada especulativa, sesgada, porque nunca representan totalmente eso, sino que son siempre ambiguas: veneno y remedio a la vez. Pero forzar esa mirada es interesante para entender cuáles son las condiciones que alientan o deshacen esos procedimientos, y cómo absorber esa imaginación técnica para darle la máxima legibilidad posible.

VL: Una parte de los dibujos con los que trabajamos son croquis, planos, documentos técnicos, todo el material que genera la planificación. En algún lugar aparece el diseño del puerto de Barcelona, en otro el plano del cargadero de Melilla. Nos interesa ese primer momento del dibujo en que se pone en juego la imaginación, el diseño, la proyección. Es importante ese momento porque da la pauta de que eso que se grafica antes no existía. Hay una parte del texto que escribimos que dice: «Un proyecto colonial imagina una serie de fronteras antes de la aparición de ninguna frontera, imagina una serie de mapas antes de la aparición de ningún mapa, imagina una serie de desiertos antes de la aparición de ningún desierto».

En la columna final incluimos también una larga lista de escrituras aliadas a planes de dominación y extracción. Los logos de empresas como Alena y Capa, títulos de propiedad, reformas legales, el papel de la prensa en la guerra del Rif, las lecturas que se fomentaban entre soldados. Estos textos que empiezan a circular permiten deforestar un bosque entero o ahuecar una montaña. Y las escrituras generadas en las expediciones son otra pieza de este proceso. Por ejemplo, las realizadas entre 1945 y 1955 al Sáhara, financiadas por una beca de la Academia de Ciencias Naturales y Exactas, fueron las que de algún modo posibilitaron la minería de fosfatos a cielo abierto. Ahí aparece algo que también nos interesa: acciones que parecen inofensivas, pero que no lo son.

VS: Me interesa que conversemos sobre cómo está emplazada la obra, que sugiere la idea de un cuerpo textual sosteniendo una estructura: la del propio pabellón de 1929. Y me gustaría que comentemos el recurso de nota al pie.

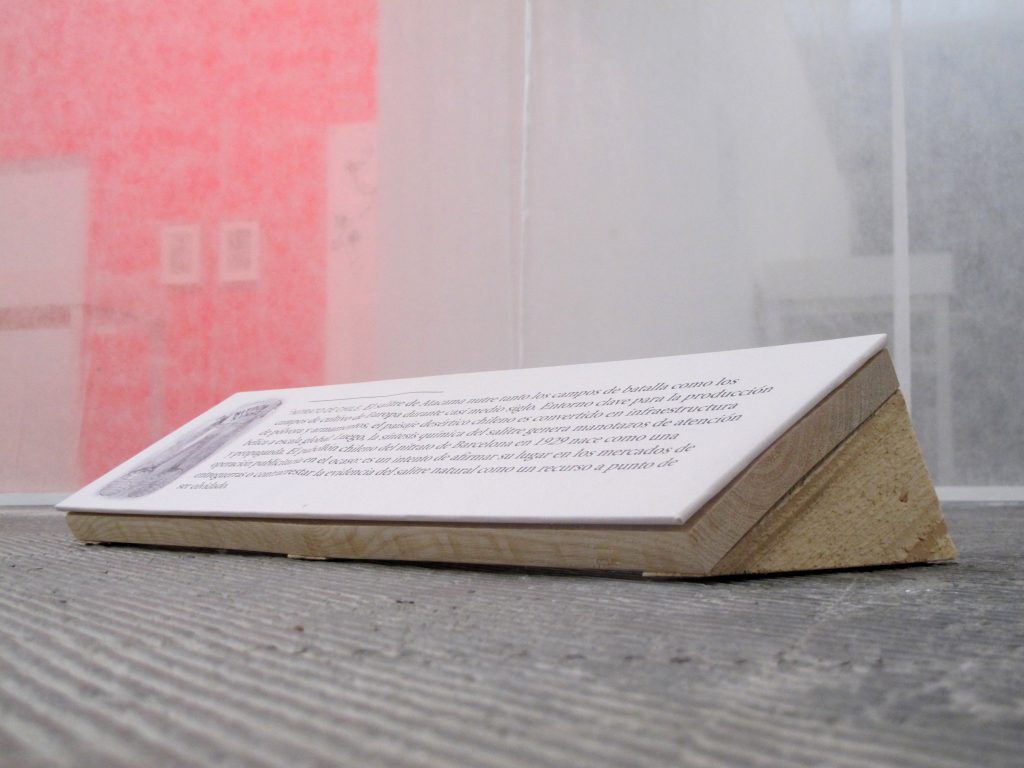

AG: Para explicar la pieza muy sintéticamente: son cuatro banderolas colocadas sobre columnas. Son muy largas —ocho metros y medio por uno veinte— y están acompañadas por once notas al pie, diminutas y bastante frágiles, distribuidas por el espacio. Algunas están instaladas muy cómodas, otras algo desangeladas, porque el espacio es enorme. Ese contraste nos gusta: por un lado, la monumentalidad vertical cubriendo desde el techo a los pies; por otro, la fragilidad desplegada a ras de suelo. Las banderolas, además, cierran de alguna manera el recorrido porque separan el espacio expositivo del espacio posterior no utilizado —donde están aparcadas las carrozas de la cabalgata de reyes—, de manera que funcionan como una especie de epílogo de la exposición. Es interesante entrar por las notas al pie y después llegar a la escritura del fondo.

Sobre las notas al pie, hay dos cosas. Una, lo que hablábamos antes: son textos que buscan generar un lugar de enunciación que no parta de la autoridad. La nota al pie apunta, sugiere, si hay suerte genera una descompresión narrativa, pero no afirma de forma rotunda lo que algo es, insinúa más bien una bifurcación. Las notas, a su vez, anotan todo aquello que está siendo narrado en las banderolas, pero también, a veces, lo que las rodea. Son entonces pequeños articuladores entre obras, y entre zonas o panorámicas generales del espacio expositivo.

Despegar los textos de la pared y ponerlos en estructuras portables instaladas en el suelo produce un efecto similar, porque parece que esas notas podrían moverse o ser intercambiadas, y en la museografía convencional los textos de sala ocupan las paredes precisamente para congelar la lectura de todo lo que los rodea. Eso es algo que en conversación con el equipo curatorial buscamos evitar.

VS: ¿Qué rol juega la escala en sus trabajos?

VL: Nos gusta trabajar a gran escala pero siempre que tenga sentido.

En la pieza Reconstrucción: La Santa Virreina (Escena III) (2022) en el Santa Mònica rehicimos la escenografía de un poema dramático que se estrenó en el Liceu en 1939 para celebrar el triunfo falangista. Entonces, la gran escala no era porque sí, sino que intentaba acercarse lo más posible a las dimensiones de la escenografía original, que era monumental. Nos interesó en particular que la obra elegida para la celebración fuese una reescritura de la leyenda del «descubrimiento» de la planta de la quina para la cura de las fiebres palúdicas, y se situara en lo que hoy en día es Ecuador. Y reconstruir la escena nos permitió entrar en ese juego de tensión entre las múltiples formas de abordar un relato y disputar una narrativa que había sido contada en diferentes ocasiones, pero siempre desde una visión eurocentrada.

AG: Tiempo después, hicimos Reconstrucción: Barcelona Art Report (2024), para el ciclo [contra]panorama, en el MACBA. Entonces revisamos un proyecto de 2001 llamado Barcelona Art Report, que nació como una trienal pero que finalmente solo ocurrió una vez. Contenía muchos discursos sobre multiculturalismo y aparecían cuestiones vinculadas con las historias que investigamos, porque dentro de la programación tuvieron que cancelar y reformular actividades después de los atentados a las torres gemelas. Trabajamos con un archivo muy grande, apenas leído, encontrando distintas formas de interrupción.

En ese contexto, el tiempo también cambiaba, porque muchos de los protagonistas de la trienal siguen viviendo en la ciudad. Y pronto nos preguntamos: ¿cómo se habla de algo tan sensible o cercano? La trienal estuvo organizada por algo que recurrentemente llamaron «principio de agregación», que consistía en sumar al evento a todas las organizaciones y agentes posibles que ya estaban haciendo cosas en la ciudad, y en algún momento entendimos que teníamos que invertir esa premisa. Llegamos entonces a un gesto natural de sustracción. Exploramos maneras de quitar, tachar, desescalar, remover editorialmente la escritura ajena hasta llegar a casi nada: una sala con páginas arrancadas de una revista, un índice, un color de fondo, una dedicatoria…

VS: ¿De qué manera se enfrentan al reto de nombrar y definir un proyecto que transita por tantas conexiones?

AG: En todos los proyectos que hemos hecho, navegamos por una red de acontecimientos, imágenes, saberes siempre rotos o incompletos… y es muy difícil de explicar, porque hacemos diagramas que se están fugando constantemente. No podemos contar de forma concreta y rápida qué son. En este caso, ponerle un título terminó siendo una decisión de cierre: no podíamos abarcar todo lo que es el proyecto porque ningún paraguas lo cubre por completo. Hierro y mercurio es solo una parte del todo, pero resume algo: una contraposición material entre la solidez y la liquidez tóxica, dos lugares y tiempos distintos conectados por una misma pulsión de saqueo. Y, retomando lo del espacio, la disposición de la pieza explica algo que pasa con todos nuestros trabajos: siempre están en medio de una red de cosas, entre cosas que también están hechas de relaciones, transitando por ellas.

1 _ La nota dice: «11. PALESTINA. En 1875, dos viajeros españoles, José María Fernández Sánchez y Francisco Freire Barreiro, catedráticos de Santiago de Compostela, describen la región de Jaffa. Mencionan árboles de naranjos, limoneros, manzanos, cañas de azúcar y palmeras. Hablan de extensos bosques de granados y huertos llenos de legumbres y hortalizas. Las higueras, chumberas, naranjos y olivos de Arce, y los campos cultivados cercanos a Belén, deshacen los relatos que dibujaban una Palestina desierto, tierra vacía. Mitos que dieron lugar a una historia de destrucción.»

Agenda

¡Te ayudamos a encontrar el evento que buscas !

Dirección general

Uros Gorgone

Federico Pazzagli

Dirección exibart.es

Carolina Ciuti

Administración

Evelyn Parretti

Marketing

Francesca Grismondi

Programación y diseño web

Giovanni Costante

Marcello Moi

AVINGUDA ROMA, 12

08015 BARCELONA

CIF: B06956841

Se ha producido un error durante el registro. Actualiza la página y vuélvelo a intentar

¡Gracias por suscribirte a nuestro boletín semanal!

Recibirás las últimas noticias sobre el arte contemporáneo en España y en el mundo.

Descubre las últimas noticias sobre el arte contemporáneo en el ámbito español. Teclea tu dirección de correo electrónico y suscríbete a la newsletter!

En nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes configurar o rechazar las cookies en el botón “Configuración de cookies” o también puedes seguir navegando haciendo clic en "Aceptar todas las cookies". Para más información, puedes visitar nuestra política de cookies.

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.