exibart.es entrevista: María Alcaide – lo vivencial como dispositivo de observación política

Entrevistas

María Alcaide (Aracena, 1992) desarrolla una práctica artística que articula una crítica situada a los sistemas de poder que atraviesan el cuerpo, el trabajo y el territorio. Su metodología se basa en una aproximación vivencial que convierte lo personal en un dispositivo de observación política: desde la performance hasta el vídeo o la instalación, sus obras emergen como relatos híbridos donde la memoria, la ficción y el ensayo se entrelazan sin jerarquías.

La artista trabaja desde una materialidad sensible que desborda los lenguajes convencionales del arte contemporáneo: tejidos, residuos y dispositivos tecnológicos conviven con imágenes en movimiento en instalaciones que reconfiguran el espacio desde lo blando, lo fragmentado y lo íntimo. Las pantallas encarnan narrativas donde lo visual se convierte en presencia física, en cuerpo. Sus piezas abordan temas como la identidad de género, el mito, la espiritualidad popular o la explotación laboral desde una perspectiva ecofeminista, construyendo universos simbólicos donde lo personal es siempre colectivo.

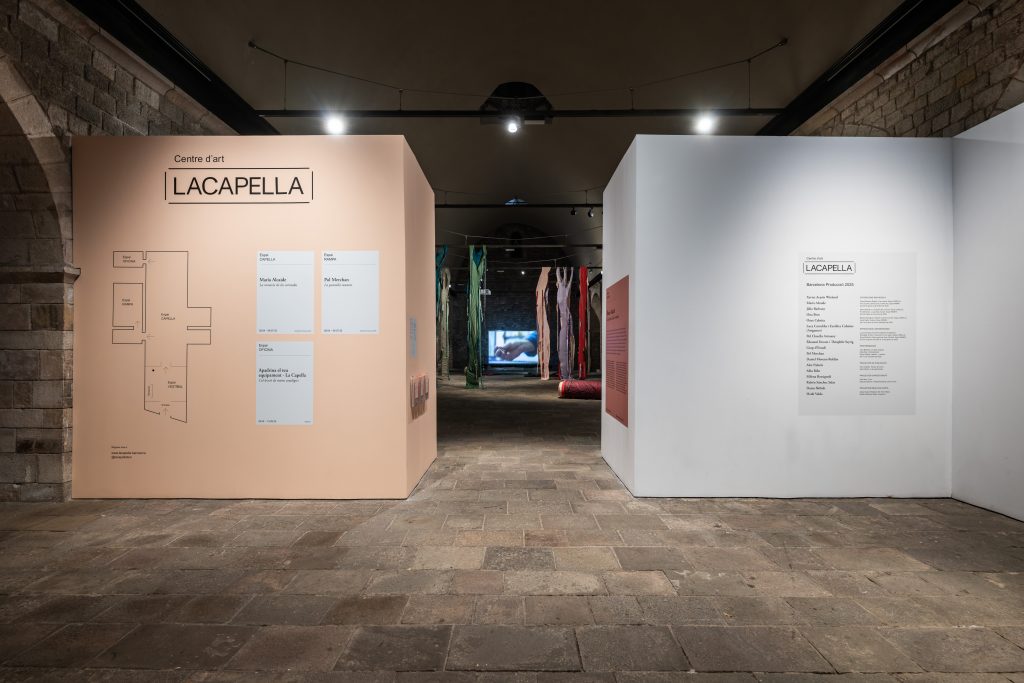

En La romería de los cornudos, su último proyecto —presentado hasta el pasado 6 de julio en La Capella (Barcelona), en el marco de la convocatoria Barcelona Producció—, María Alcaide parte del ballet homónimo escrito por Federico García Lorca y Cipriano Rivas Cherif en 1933, para resignificarlo desde el presente. Ambientada originalmente en la romería del Cristo del Paño en Moclín (Granada), la pieza giraba en torno a la fertilidad, el deseo y la devoción. Alcaide traslada este imaginario al Parque Nacional de Doñana y a la Romería del Rocío, un territorio atravesado por profundas tensiones ecológicas, sociales y espirituales. Aquí, trabajadoras migrantes y devotos conviven con una naturaleza marcada por el extractivismo.

A través de una instalación compuesta por vídeo, textiles y objetos escenográficos —como una «pantalla que llora» o árboles que visten trajes de flamenca—, la artista desplegaba en La Capella una narrativa sensorial y crítica que activaba nuevas formas de mirar el sur desde lo afectivo, lo mítico y lo político.

En esta entrevista, María Alcaide reflexiona sobre los procesos vivenciales que atraviesan el proyecto, su aproximación metodológica y las formas en que la romería —como celebración, como territorio y como metáfora— permite repensar los vínculos entre cuerpo, memoria, paisaje y deseo en el contexto contemporáneo.

________

CAROLINA CIUTI: La romería de los cornudos parte del ballet homónimo escrito por Lorca y Rivas Cherif, con música de Gustavo Pittaluga, coreografía de La Argentinita y escenografía de Alberto Sánchez. La acción transcurre durante la romería del Cristo del Paño y gira en torno a un triángulo amoroso: Sacristán, el protagonista, intenta seducir a Sierra, una mujer casada que acude al santuario junto a su marido, Chivato, para rogar al Cristo por la fertilidad. La escena deriva en un desenlace milagroso —y paradójico—: la concesión del hijo deseado y la consumación del adulterio. Fertilidad, devoción popular y vínculos con lo rural atraviesan la obra original. ¿Qué te atrajo de ese universo y cómo dialoga con los ejes críticos que articulan tu trabajo?

MARÍA ALCAIDE: La romería de los cornudos es un ballet del que solo queda el libreto en la Biblioteca Nacional de España, y la escenografía, que forma parte de la colección del MNCARS. Es un ballet prácticamente desconocido en comparación a otros títulos de Lorca. Sin embargo, fue una creación colectiva que reunía a artistas de la época con sus visiones vanguardistas.

Pienso que pudo ser un espacio de aprendizaje y de disfrute para todas, y que aún hoy conserva de alguna manera el espíritu potencial que tienen los bocetos. Después, Lorca escribió Yerma, pero Yerma ya estaba ahí. En La romería de los cornudos nos acercamos al paisaje, al gran tema de la fertilidad, la hombría… todo ello desde un punto de vista celebratorio e incluso irónico. Me interesaba la romería como escenario, es un lugar donde ocurren cosas constantemente y donde la danza y lo teatral tienen una relevancia fundamental. Además, llevaba unos años investigando en Doñana y en El Rocío. Son espacios donde hay una densidad narrativa importante, y al dar con esta obra todo parecía funcionar de manera orgánica.

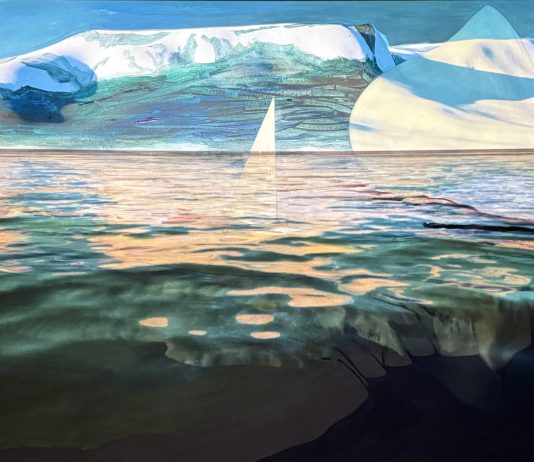

Poner a conversar el argumento del ballet original con el momento actual que vive El Rocío dentro del Parque Nacional de Doñana, amenazado por la explotación agraria, industrial y turística, era para mí una oportunidad de aproximación a un espacio en el que reconozco ecos identitarios y gestos ultralocales a la vez que se ponen de manifiesto problemáticas globales. La sequía ha transformado el Parque y el uso del agua se ha convertido en un tema de conflicto. Dicen que Lorca es el poeta del agua. Aquí, el rocío, la marisma, el río y el mar sirven como ejes para abordar las problemáticas socioeconómicas, ambientales y espirituales a las que se enfrentan les personajes en relación con el ecosistema en el que se inscriben. La sobre-explotación de los recursos naturales se mezcla con la explotación laboral, los rituales de paso, el culto religioso y, sobre todo, la construcción de unas formas de producción ligadas directamente a la violencia y el extractivismo.

CC: Las romerías son celebraciones religiosas que combinan devoción, fiesta y comunidad. Se trata de peregrinaciones populares que conducen a ermitas o santuarios situados habitualmente en entornos naturales. Como acabas de comentar, en tu proyecto decides recontextualizar este ritual en el Parque Nacional de Doñana, situado entre las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz. Este enclave, protegido desde 1969, es una de las mayores reservas ecológicas de Europa por su biodiversidad, y al mismo tiempo un territorio atravesado por intensas tensiones medioambientales, sociales y políticas. ¿Qué implica para ti trasladar la tradición de la romería a este lugar concreto? Y en este nuevo paisaje, ¿quiénes encarnan a lxs protagonistas contemporánexs del relato lorquiano?

MA: El Rocío es un mundo dentro de otro mundo, Doñana. Trasladar la romería a este espacio implica visibilizar la complejidad de un territorio profundamente simbólico, en el que se superponen lo espiritual y lo extractivo, lo festivo y lo precario. Doñana no es solo un enclave natural protegido, es también un escenario de múltiples formas de explotación: laboral, ambiental y turística. La romería, en este contexto, se convierte en un espejo distorsionado donde observar cómo se construyen los mitos del sur y cómo se actualizan esas tensiones.

Releer la romería desde este lugar me permite hablar de cuerpos en tránsito, de desplazamientos forzados, de devociones contemporáneas. En mi proyecto, la peregrinación se convierte en una coreografía coral de cuerpos que cruzan el territorio con sus contradicciones a cuestas: jornaleras migrantes que sostienen el campo con su trabajo, jóvenes que lidian con un futuro incierto entre la fe y la crisis ecológica, criaturas que resignifican la tradición desde la disidencia y el deseo.

Cuando Lorca escribe el libreto en 1933, la romería de El Rocío era a penas popular en la región. Progresivamente, gracias a la promoción y la dotación de infraestructuras por parte del Régimen, los visitantes han ido aumentado hasta convertirla en un evento multitudinario en el que más de un millón de personas atraviesan a pie, a caballo o en carreta el Parque Nacional. Doñana es el escenario de una fiesta que más allá de la celebración de la venida de la virgen es también un espacio de diversión. Esto puede darnos una idea de los choques que se producen entre aquello que es entendido como tradicional, casi siempre ligado al evento religioso, y lo festivo, pero también de las dinámicas del propio territorio. Precisamente, esto es lo que me interesa investigar: la complejidad de un contexto natural en crisis a partir de las experiencias vitales de los cuerpos que lo habitan, focalizándome en la cotidianeidad de las formas de vida que participan del mismo, desde los cuerpos humanos a los animales no humanos, los vegetales, los flujos históricos y tecnológicos… en definitiva, el ecosistema entendido como un cuerpo vivo en un contexto actual.

Los protagonistas contemporáneos del relato lorquiano son: Sandra, como representante de Jornaleras de Huelva en Lucha, que acuerparía el personaje de Sierra, protagonista del ballet y campesina en búsqueda de la fertilidad; José María, Presidente de la Asociación de Guías de Doñana, que daría voz a Chivato, el marido de Sierra que la espera en la hoguera mientras ella se adentra en el bosque; Juan, devoto de la virgen que asiste en protocolo y otras labores a la Hermandad Matriz de Almonte y que llegó a El Rocío por amor, en este caso sería Sacristán, el sacerdote con quien Sierra tiene una relación extramatrimonial; Mercedes, camarera de hotel en Matalascañas (Almonte), que sería La ventera; Alba, domadora de caballos descendiente de un matriarcado, representaría esa cuestión tan presente en Lorca de la fuerza irrefrenable de la sangre. Un último personaje encarna a Solita, narradora del ballet que va cantando las escenas y que aquí es una narradora silente, una bailarina que hace pole dance en los pinos, se retuerce en la marisma, en la fábrica, en los invernaderos o en el mar.

CC: En la película que articulaba el núcleo de la exposición, junto al relato simbólico, incorporas fragmentos de tu paso por la Romería del Rocío —una manifestación que se celebra entre mayo y junio, coincidiendo con Pentecostés, en honor a la Virgen del Rocío. ¿Qué te interesó de formar parte de esa experiencia desde dentro? ¿Qué destacarías de ese recorrido vivencial, más allá del exotismo con que a menudo se representa lo andaluz y de la mirada folklorizante que suele proyectarse sobre este tipo de rituales populares?

MA: Para mí es esencial entrar con el cuerpo en la investigación. Al fin y al cabo, solo se trata de hacer el camino a pie con una cámara y esperar a que esta desaparezca. Cantar, bailar con una cámara. Convertir el vídeo en una coreografía en la que el cuerpo deviene pantalla y escultura. Levantar otra imagen que no ha sido vista, una imagen íntima, fragmentada y caprichosa, un ballet en el que no se oculta nada. Es precisamente eso, lo que no se oculta, lo que creo que hace posible entender el camino desde un lugar que no higieniza las imágenes, o que al menos lo intenta. Traer el fetiche y el exotismo a Barcelona es fácil, y también forma parte del juego. Pero aquí he procurado tratar las cosas desde el polvo, con la aspiración de trascender esa capa superficial que casi siempre nos lleva al prejuicio o a la repetición de formas.

El camino me hizo entender que la romería es una manifestación cultural de un pueblo y que en ella cabe casi todo, que evoluciona con la sociedad y con los tiempos. Yo no me he criado en un entorno rociero, aunque lo he tenido cerca y sé que forma parte de mi legado cultural. Tengo un respeto muy profundo por las tradiciones marianas, que normalmente tienen lugar en primavera, con todo ese derroche de color y de perfume, de sensualidad natural que lleva inscrita otros nombres de diosas antiguas e historias que ligan a los humanos a lo no humano, ya sea la marisma, la luna, los seres que habitan el territorio o aquello que no se puede explicar ni conocer con certeza. Ritualizar esa relación natural de manera que todo el mundo forme parte me hace sentir que, de algún modo, aún podemos confiar en las demás y creo que eso es valioso.

CC: A nivel simbólico, el agua ocupa un lugar central en este relato heterodoxo, y aparecía incluso materializada en el dispositivo expositivo, a través de la pantalla goteante sobre la que se proyectaba la película. ¿Cómo surgió esta idea y qué papel querías que jugara ese recurso dentro de la instalación?

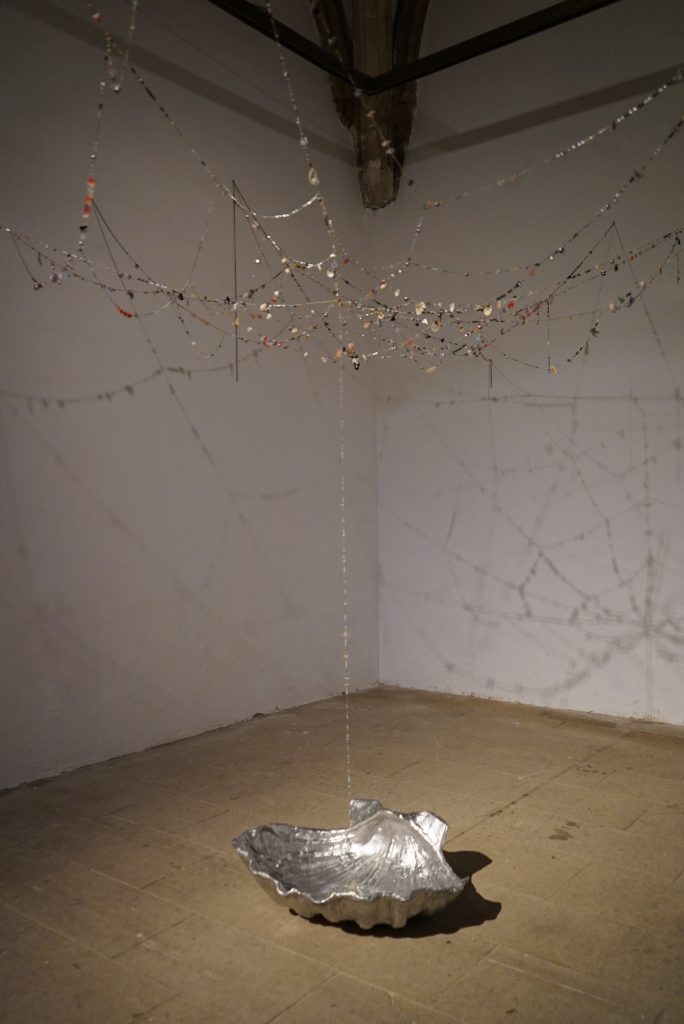

MA: La pantalla es el elemento central de la instalación. Podría decirse que es el retablo que contiene o sustenta las imágenes. Desde el inicio la llamamos «la pantalla que llora» o «la pantalla que suda», porque en el vídeo que iba a proyectarse aparecían cuerpos que se emocionan movidos por la devoción y que a la vez trabajan el territorio con su sudor. Era algo gráfico y poético que escapaba de la convención. Para mí es importante dotar de un lugar físico —un cuerpo— al vídeo. Esto va contra la pantalla en sí misma, contra lo plano y lo limpio de su superficie. La imagen debe ir de la mano, acompañada, pero nosotras también, porque cuando entramos en una sala de exposiciones las pantallas ya no nos hablan, estamos demasiado habituadas a su «mediación» y ya nos parecen lugares seguros. Como en otros proyectos anteriores, la pantalla tiene una forma específica que se adapta al contenido, pero en este caso creo que va un poco más lejos, incorporando el mismo sistema de goteo que se usa en las plantaciones de fresas de El Rocío, esas mismas plantaciones donde las Jornaleras de Huelva en Lucha como Sandra, presente en el vídeo, trabajan.

CC: En general, la imagen en movimiento y el trabajo con tejidos o telas son dos elementos formales recurrentes en la mayoría de tus proyectos. Me parece especialmente interesante cómo estos materiales dialogan con las jerarquías históricas del arte: mientras el cine ha sido tradicionalmente valorado como un medio noble, el trabajo con telas y la costura han sido frecuentemente relegados a lo artesanal o a lo femenino, y por ello subestimados. ¿Cómo abordas esta tensión en tu obra y qué significado tiene para ti la combinación de estos dos lenguajes?

MA: Tanto el textil como el vídeo son para mí métodos de montaje que tienen que ver con estructuras lineales. Una película se monta en la línea de tiempo, uniendo imágenes unas sobre otras; y una pieza textil está atravesada por costuras que van sosteniendo unas telas sobre otras. Se trata de arquitecturas narrativas que me permiten construir un pequeño universo. De hecho, no pienso en el cine como un medio noble, sino como una posibilidad de contar cuentos con más elementos que la literatura. Elegir un sonido, un color, una imagen concreta o un corte donde sucede algo que no te aburrirías nunca de ver se parece bastante a la costura. Las películas se pueden remendar y las piezas textiles se pueden montar de otras formas. Creo en ambos procedimientos como artesanía. De hecho, mi compromiso con estos objetos viene desde el pensamiento manual y por eso hacer las cosas yo misma —coser, montar— es un placer que espero poder seguir disfrutando, precisamente porque lo que busco es un resultado no industrial, incluso sucio a veces.

CC: Al trabajar con tejidos, en ocasiones la presencia de lo blando es muy marcada —a través de cojines, sillones, cortinas o alfombras que forman parte de tus instalaciones, ya sea en el suelo o colgadas en las paredes. ¿Qué significado simbólico tiene para ti esta cualidad de lo blando, flexible o envolvente? ¿Cómo se relaciona esta cualidad con la paleta de rosas y matices que empleas a menudo?

MA: Crecer en un lugar donde no había museos ni teatros me llevó a entender los espacios de cultura contemporánea de formas muy distintas: a veces, eran iglesias; otras, campos de batalla, lugares de descanso, consignas para dejar la maleta o sitios donde respaldar ideas o refutar teorías. Yo siempre he intentado ser amable con los museos, pero muchas veces no he sentido que esa amabilidad sea recíproca ni en las arquitecturas, ni en los discursos. Y con ello no quiero decir que los discursos no deban ser críticos, sino que a veces el lenguaje no nos incluye ni nos interpela. Por eso intento que el cuerpo descanse, se siente, se tranquilice, encuentre un lugar de reposo físico que estimule el pensamiento. Generar una arquitectura blanda para las partes del cuerpo que no salen bien en las fotos, para las trabajadoras, las cansadas; una arquitectura que sea flexible para las que no tienen tiempo; una arquitectura voluminosa que ocupe el espacio que quiera y pueda, que se extienda en una capilla y quepa después en un cuadradito de mi almacén.

En La Capella quería acolchar la piedra, colorearla. Quería traer el pinar de Doñana, que se ha puesto a bailar con la falda rociera y los madroños, la garrucha, el zarcillo y la flor, y han salido unos árboles que son trajes de gitana. La capa pluvial que lleva el cura en la misa de campaña se ha convertido en un poncho de caza —porque el Parque fue coto— y en tienda de campaña donde sestea el guarda forestal. Los troncos son sacos de dormir bordados con hierbas olorosas. Todo esto forma parte de ese afán por reblandecer las estructuras. Los colores verdes y tostados de las dunas se han ido transformando en rosas y rojos, como si al cortar en dos un paisaje pudiésemos ver sus entrañas.

CC: A lo largo de la entrevista han ido emergiendo temas como la noción de ritual y mito, la presencia del cuerpo, la explotación del trabajo y la transmisión de la memoria colectiva, que se revelan como ejes fundamentales de esta propuesta. Sin embargo, también parecen atravesar de manera constante tu práctica artística, siempre desde una mirada ecofeminista. ¿Podrías profundizar en cómo se articulan estos elementos en tu trabajo y de qué forma se interrelacionan entre sí?

MA: Las lecturas sobre hidrofeminismo o ecofeminismo han sido una forma de constatación de saberes que ya estaban ahí, en la cultura popular. Esos elementos atraviesan de forma constante mi práctica porque responden a una necesidad de pensar el cuerpo —propio y colectivo— como archivo, como territorio en disputa, como superficie donde se inscriben las tensiones entre memoria, trabajo y poder. El ritual y el mito me interesan no tanto como formas cerradas del pasado, sino como herramientas vivas de transmisión, que nos permiten resignificar lo heredado desde una perspectiva situada y crítica.

Mi trabajo parte muchas veces de lo doméstico, de lo rural, de lo aparentemente menor, para hablar de estructuras más amplias que organizan nuestras vidas: el género, la clase, la raza, la explotación. Me interesa cómo me puedo convertir en un vehículo para esa lectura, cómo el cuerpo es un dispositivo sensible que permite conectar lo emocional con lo político, lo íntimo con lo estructural. En este sentido, el trabajo y la explotación —especialmente el trabajo feminizado, de cuidados o de la tierra— aparece como una constante. Pero no me interesa representarlo desde una lógica de victimización, sino desde una voluntad de interpretación crítica, a veces incluso festiva.

La memoria colectiva, por su parte, la entiendo como una forma de construir un tiempo común. A menudo trabajo con personas de diferentes edades y procedencias, con sus historias particulares, y entiendo los proyectos como excusas para conocer realidades ajenas y acercarme a lo desconocido. El ideal de proyecto es ese tiempo común en el que personas que viven en el mismo lugar pero no se conocen, acaban por encontrarse y reconocerse las unas en las otras. Aunque también hay que tener en cuenta que más allá de los proyectos, sigue haciéndose la vida y que, a veces, estos encuentros no se dan de una forma agradable. Ruiz Vergara, por ejemplo, ahondó en la memoria colectiva de Almonte y llegó a la Guerra Civil en un momento delicado, suponiendo su exilio a Portugal y el fin de su carrera. Quizás, lo subversivo hoy esté en hurgar esa memoria abriendo posibilidades presentes y futuras en torno al mismo territorio.

CC: Otro punto a destacar tiene que ver con como lo vivencial, lo cotidiano e incluso lo doméstico suelen operar como puntos de partida en tu proceso creativo. Pienso, por ejemplo, en Carne de mi carne: entraña (2021) o, en otro registro, en Cuerpo de trabajo (2022). ¿Cómo se articula esta aproximación desde la experiencia directa con el desarrollo conceptual y formal de tus obras?

MA: Siento que los proyectos cuentan algo más si me atraviesan de alguna forma. Aunque me pueden llegar a conmover obras que no integran esta dimensión, en mi propia práctica me resulta esencial esa aproximación vivencial para intentar entender lo que ocurre a mi alrededor. No se trata de dar una explicación del mundo, sino de contar una anécdota. Las anécdotas pueden resultar interesantes o no al fin y al cabo, pero conservan esa capacidad de mantenernos atentas durante un momento preciso. Creo que mi objetivo es robar esa atención momentáneamente para contar algo que para mí es importante. La que escucha o mira lo hace desde desde una posición de voyeur —o de cotilla, en mi lengua— y si le resulta mínimamente interesante, se habrá dado cuenta a los pocos minutos que si se para un poco más, podrá entender el problema.

Para mí, pensar una exposición es ir dejando pistas y tesoros, no enterrar la poca riqueza que podamos llegar a tener, sino compartirla.

CC: ¿En qué proyectos estás involucrada actualmente? ¿Qué temas o inquietudes están ocupando tu atención en esta etapa?

MA: Este año he terminado el proyecto de Barcelona Producció muy feliz y gracias a la complicidad con La Capella he estado impartiendo el Curso de verano en colaboración con la Massana. Ha sido un experimento sobre autoficción y otros cuentos feministas que he compartido con las alumnas y que tomará forma en octubre como exposición.

También he finalizado un proyecto en la región de Picardie en Francia que aún no ha sido expuesto en el territorio nacional. Se trata de una película rodada con el sindicato de trabajadoras de una de las últimas fábricas de objetos de lujo ubicadas en Europa y espero que pueda ver la luz pronto.

Hay varios proyectos en marcha que me hacen mucha ilusión, aunque lo que más me importa en estos momentos es producir en calma o, al menos, dar un tiempo de calidad a cada propuesta para poder disfrutarlas de verdad.

CC: Para terminar, ¿qué libro, película o álbum musical nos recomendarías como referencia clave para tu investigación en este momento?

Llevo unos meses obsesionada con una serie: The Rehearsal de Jonathan Fielder. Creo que es una obra de arte que refleja el presente de una forma salvaje, pero que aparece camuflada de muchas otras cosas. Renegar de la frontalidad abrazando formas tan frontales como un reality me parece un juego muy inteligente.

Agenda

¡Te ayudamos a encontrar el evento que buscas !

Dirección general

Uros Gorgone

Federico Pazzagli

Dirección exibart.es

Carolina Ciuti

Administración

Evelyn Parretti

Marketing

Francesca Grismondi

Programación y diseño web

Giovanni Costante

Marcello Moi

AVINGUDA ROMA, 12

08015 BARCELONA

CIF: B06956841

Se ha producido un error durante el registro. Actualiza la página y vuélvelo a intentar

¡Gracias por suscribirte a nuestro boletín semanal!

Recibirás las últimas noticias sobre el arte contemporáneo en España y en el mundo.

Descubre las últimas noticias sobre el arte contemporáneo en el ámbito español. Teclea tu dirección de correo electrónico y suscríbete a la newsletter!

En nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Puedes configurar o rechazar las cookies en el botón “Configuración de cookies” o también puedes seguir navegando haciendo clic en "Aceptar todas las cookies". Para más información, puedes visitar nuestra política de cookies.

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.